「リノベーション費用の減価償却、正しく処理できていますか?」

多くのオーナーや経理担当者が、リフォーム工事の費用が“資本的支出”か“修繕費”かで悩んでいます。特にリノベーションでは、耐用年数や法定基準、さらには2025年4月施行の建築基準法改正など、最新動向を踏まえた正確な処理が求められています。

実際、国税庁の耐用年数表では【鉄筋コンクリート造の住宅は47年、木造は22年】とされ、内装や設備ごとに細かく年数が異なるため、「どの費用を何年で減価償却すべきか?」という具体的な疑問を持つ方が少なくありません。

間違った仕訳や処理は、思わぬ税負担や資産評価のミスにつながり、放置すると数十万円単位の損失が発生することもあります。

「こんなに複雑なら専門家に頼るしかないの?」と感じている方も安心してください。本記事では、実際の会計処理や仕訳例、物件タイプ別の対応ポイントまで、実務担当者がすぐに活用できるよう徹底解説します。

読み進めることで、リノベーション費用の減価償却を正しく理解し、最大限のメリットを享受するための具体策が手に入ります。

有限会社竹島内装では、内装工事をはじめ、リフォームや改修・補修工事など、様々な施工を手掛けています。お客様のご要望をしっかりと把握し、細部にまで配慮した施工を心掛けており、高品質なサービスを提供しています。リノベーションでは、機能性と快適さを兼ね備えた空間づくりを行い、より快適な住環境をお届けしています。また、有限会社竹島内装では一緒に成長し、挑戦していける仲間を募集中です。未経験の方でも安心して働けるよう、先輩社員による丁寧なサポート体制を整えています。興味のある方は、お気軽にご連絡ください。

| 有限会社竹島内装 | |

|---|---|

| 住所 | 〒124-0024東京都葛飾区新小岩2-13-10 |

| 電話 | 03-3653-5422 |

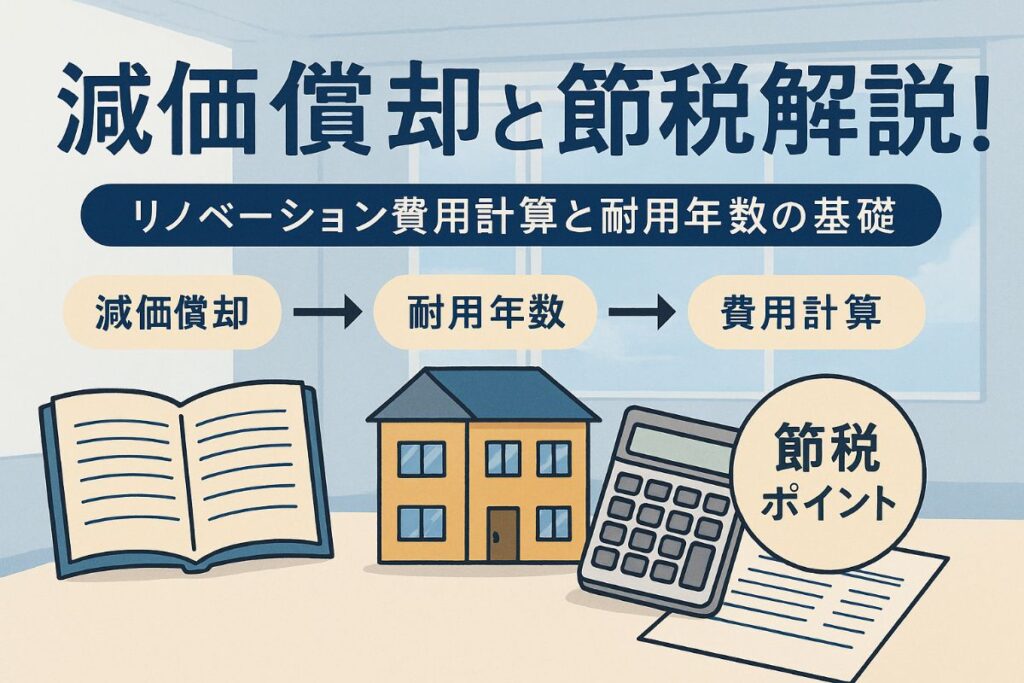

リノベーション費用の減価償却とは?基本理解と仕組みの詳細解説

リノベーション費用の減価償却は、建物や設備などの価値を長期にわたり分割して経費処理する会計上の仕組みです。これにより、リノベーション費用を一度に全額経費計上するのではなく、耐用年数に応じて分割計上できます。特に不動産投資や事業用物件の場合、正しい減価償却の理解は節税や資産管理に直結します。減価償却の対象や計上方法は、資本的支出か修繕費かの区分によって異なるため、明確な判断基準が重要です。

減価償却の基本的な意味と目的

減価償却とは、建物や設備などの固定資産を取得した際、購入時に全額を経費とせず、資産価値が減少する分を毎年一定額ずつ経費として計上する方法です。これにより、利益計算が正確になり、税負担が適正化されます。リノベーション費用が資本的支出と認められる場合、減価償却の対象となり、耐用年数は国税庁の耐用年数表に基づいて設定されます。

- 固定資産の取得費用を複数年に分けて経費計上

- 年度ごとの利益を適切に算出し税務リスクを回避

- 法人・個人双方にとって資産管理や節税効果がある

ケーススタディ:資本的支出と認められるリノベーション例

リノベーション費用が資本的支出として認められる主なケースは、建物や設備の価値を向上させる大規模な工事です。たとえば以下のような工事が該当します。

| 内容 | 資本的支出の例 | 耐用年数(参考:国税庁) |

|---|---|---|

| 構造部分の補強 | 耐震補強、柱・梁の交換 | 建物の耐用年数を適用 |

| 設備の全面入替 | 給排水管の全交換、エレベーターの新設 | 設備ごとの耐用年数 |

| 内外装全面改修 | 外壁総張替、フルリノベーション | 建物または内装の耐用年数 |

このような工事は不動産の価値を大きく高めるため、原則として減価償却資産として資産計上し、耐用年数にわたり減価償却します。

ケーススタディ:修繕費として扱われるリノベーション例

一方で、修繕費に該当するリノベーションは、原状回復や機能維持が目的の小規模な工事が中心です。たとえば下記のようなケースが該当します。

- 壁紙や床材の張替え

- 給排水管の部分的な修繕

- 老朽化した設備部品の交換

- 屋根や外壁の一部補修

これらは工事完了時に全額を経費計上できるため、即時の節税効果があります。ただし、修繕費と資本的支出の区分は明確な基準があり、判断に迷う場合は専門家への相談が推奨されます。

リノベーション費用における資本的支出と修繕費の区分

リノベーション費用を減価償却するか一括経費計上するかは、「資本的支出」と「修繕費」の区分によって決まります。区分のポイントは以下の通りです。

| 判断基準 | 資本的支出となる場合 | 修繕費となる場合 |

|---|---|---|

| 資産価値の維持 or 向上 | 価値向上・耐用年数延長 | 原状回復・機能維持 |

| 工事規模 | 大規模・全面的 | 部分的・小規模 |

| 計上方法 | 資産計上し減価償却 | その年に全額経費計上 |

この区分を正確に行うことで、適切な会計処理と税務リスクの回避が可能となります。リノベーションの内容や規模に応じて判断し、必要に応じて税理士などの専門家に相談すると安心です。

リノベーション減価償却に関わる法定耐用年数の解説

リノベーションを行った際の費用は、税法上「減価償却」の対象となることが多く、適切な耐用年数の設定が重要です。減価償却は、リノベーション費用を耐用年数にわたって分割して経費計上する方法であり、適切な処理によって税務リスクを回避し、節税効果も期待できます。建物本体、内装、設備など、資産区分ごとに耐用年数や計算方法が異なるため、正確な知識が求められます。

耐用年数表の概要と確認方法

減価償却資産の耐用年数表は、リノベーションやリフォームの費用計上時に欠かせない基準です。耐用年数は資産の種類や構造によって異なり、建物や内装工事、設備ごとに細かく分類されています。耐用年数表は国税庁ウェブサイトで最新版を確認できます。表の確認手順は下記の通りです。

- ウェブサイトにアクセス

- 「減価償却資産の耐用年数表」を検索

- 必要な資産区分を選択し、該当年数を確認

耐用年数表を正しく参照することで、減価償却費の計算ミスを防ぎ、税務調査時のリスクを減らすことができます。

建物本体・内装・設備別の耐用年数詳細

リノベーションで発生する費用は、資産ごとに耐用年数が異なります。下記の表は主な区分ごとの耐用年数の目安です。

| 資産区分 | 主な例 | 耐用年数(年) |

|---|---|---|

| 建物(木造) | 木造アパート・戸建住宅 | 22 |

| 建物(鉄筋コンクリート造) | RCマンション・ビル | 47 |

| 内装工事 | クロス張替、間仕切り変更 | 10~15 |

| 設備 | 給排水・電気・空調設備 | 15 |

このように、同じリノベーション費用でも、資産区分と内容によって適用する耐用年数が大きく異なります。耐用年数が短いほど年間の減価償却費は大きくなり、節税効果が高まります。計上する際は、工事内容に応じた正確な資産区分を選ぶことが大切です。

中古物件やリノベーション物件の耐用年数の特例

中古物件やリノベーション物件では、耐用年数の特例が適用される場合があります。中古建物の場合、法定耐用年数から経過年数を差し引いた「残存耐用年数」を使うほか、簡便法で新たな耐用年数を算定することも可能です。

- 法定耐用年数-経過年数=残存耐用年数

- 簡便法:法定耐用年数×20%(または40%)で算出

例えば、築20年の木造住宅(法定耐用年数22年)をリノベーションした場合、残存耐用年数は2年となります。簡便法を選択すれば、より長い年数で減価償却が可能です。リノベーション内容や物件の取得状況により、最適な方法を選択することがポイントです。減価償却に関する手続きや計上方法の詳細は、必ず税理士など専門家に相談しましょう。

リノベーション費用の減価償却計算と具体的会計処理の実践ガイド

リノベーション費用は資本的支出に該当する場合、耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。建物や内装のリノベーションを行った際は、その内容や工事区分によって会計処理や耐用年数が異なります。不動産管理や事業用物件、賃貸アパート、マンションのリノベーションでは特に正しい減価償却処理が重要です。資産価値の維持や節税にもつながるため、確実な会計処理が求められます。

減価償却費の計算方法(定額法と定率法)

リノベーション費用の減価償却には主に定額法と定率法の計算方法があります。定額法は毎年一定額を償却し、定率法は初年度に多く、年々償却額が減少します。

下記のテーブルはリノベーション費用の減価償却計算方法の比較です。

| 計算方法 | 計算式 | 特徴 |

|---|---|---|

| 定額法 | 取得価額 × 償却率 | 毎年同額を償却。多くのケースで採用。 |

| 定率法 | 未償却残高 × 償却率 | 初年度に多く、徐々に減少。資産の減価が早い場合に有効。 |

例えば、内装工事が資本的支出で300万円、耐用年数10年の場合、定額法なら毎年30万円を経費計上できます。国税庁の耐用年数表を参考に、建物の構造や工事項目に応じた耐用年数の選定が必要です。

リノベーション費用の会計仕訳例

リノベーション費用の会計仕訳は、支出内容ごとに適切な勘定科目で処理します。多くの場合「建物」「建物附属設備」「構築物」などに分類し、減価償却資産として計上します。

リノベーション費用300万円を支払い、耐用年数10年で計上する場合の仕訳例は次の通りです。

| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |

|---|---|---|---|---|---|

| ○年○月○日 | 建物 | 約3,000,000 | 現金 | 約3,000,000 | リノベーション工事 |

| 決算時 | 減価償却費 | 約300,000 | 減価償却累計額 | 約300,000 | 建物(リノベーション分) |

このように、初年度以降も毎年減価償却を行い、耐用年数に応じて経費化していきます。修繕費と資本的支出の違いを正しく理解し、税務処理の際に誤りがないよう注意が必要です。

耐用年数に応じた減価償却費のシミュレーション

リノベーション工事の耐用年数は国税庁の耐用年数表を参考にします。例えば、木造アパートなら22年、鉄筋コンクリート造マンションなら47年が一般的です。内装や設備工事の場合は10~15年のケースもあります。

シミュレーション例

- リノベーション費用:400万円

- 耐用年数:10年(内装工事の場合)

1年あたりの減価償却費は下記の通りです。

| 年度 | 減価償却費 |

|---|---|

| 1年目 | 約400,000 |

| 2年目以降 | 約400,000 |

このように、耐用年数を正確に把握し、毎年の経費計上を行うことが重要です。耐用年数は国税庁の「減価償却資産の耐用年数表」や、物件種別ごとの一覧表を参照しましょう。リノベーション費用の適切な減価償却処理は、資産価値の維持や税務リスクの回避につながります。

2025年最新法改正とリノベーションにおける省エネ基準の影響

2025年4月から施行される建築基準法と建築物省エネ法の改正は、リノベーションにも大きな影響を及ぼします。最新の法改正により、リノベーション工事における省エネ基準が厳格化されるため、計画段階から法令遵守が必須となります。特に中古物件や賃貸物件のリノベーションを検討している場合、これまで以上に耐用年数や減価償却のポイント、経理処理の方法にも注意が必要です。

2025年4月施行の建築基準法改正の概要

建築基準法の改正は、住宅やアパート、マンションなどのリノベーションに対して、構造・設備などの基準が強化されます。新たな法令では、断熱性や耐震性、省エネ性能の向上が義務化され、計画段階から十分な設計と手続きが求められます。

主な改正ポイントは下記のとおりです。

| 改正項目 | 内容 | 影響を受ける対象 |

|---|---|---|

| 断熱性能の義務化 | 省エネ基準に適合した断熱材・工法の採用 | 戸建て・共同住宅 |

| 耐震基準の強化 | 耐震診断・補強工事の義務付け | 既存住宅、マンション |

| 計画届・確認手続き | 工事内容に応じて申請手続きが厳格化 | すべてのリノベーション |

これらの基準に適合しない場合、減価償却や税務上の扱いにも影響が及ぶ可能性があるため、専門家への相談が重要です。

建築物省エネ法改正の内容とリノベーションへの適用

建築物省エネ法の改正により、リノベーションでも省エネ基準の順守が不可欠となります。特に住宅や賃貸物件のリフォーム・リノベーション費用を減価償却資産として計上する場合、省エネ性能を満たすことが条件となるケースが増えています。

改正後の主なポイントは以下の通りです。

- 省エネ基準適合義務の拡大(小規模リノベーションにも適用)

- 断熱改修や設備更新の具体的な性能基準設定

- 省エネ性能向上リノベーションへの税制優遇措置の拡充

これにより、リノベーション費用の資本的支出・修繕費区分や耐用年数の基準も見直しが必要です。工事内容によっては国税庁の耐用年数表を基に正確な減価償却計算が求められます。

改正後のリノベーション工事に必要な手続きと注意点

リノベーション工事を計画する場合、最新の法改正に基づく各種手続きや申請が増えています。具体的な注意点を下記にまとめます。

- 工事内容に応じた建築確認申請や計画通知が必須

- 省エネ基準の証明資料や計算書類の提出

- 断熱・設備の仕様変更時は追加書類の準備が必要

- 減価償却費用の計上にあたり、法定耐用年数や資本的支出の判定を慎重に行う

手続きや判断を誤ると、税務上のリスクや資産価値の低下にもつながります。専門の建築士や税理士と連携し、必要な書類を漏れなく準備することが重要です。リノベーションの計画段階から最新法令と減価償却の要件を十分に確認しましょう。

物件タイプ別リノベーション減価償却の実務ポイントと注意事項

アパート・賃貸物件の減価償却の特徴と計算上の注意

アパートや賃貸物件のリノベーション費用は、その内容によって「修繕費」もしくは「資本的支出」として区分されます。資本的支出に該当する場合、減価償却の対象となり、耐用年数に応じて毎年経費計上が可能です。主なポイントは以下の通りです。

- 修繕費:原状回復や部分的な補修費用は一括経費計上が可能

- 資本的支出:大規模なリノベーションや設備のグレードアップは減価償却対象

- 耐用年数:国税庁の「耐用年数表」に基づき、建物の構造や用途ごとに設定

特に注意したいのは、区分の誤りによる税務リスクです。下表に主なポイントをまとめます。

| 項目 | 修繕費 | 資本的支出 |

|---|---|---|

| 経費計上タイミング | 発生年度で一括 | 耐用年数で分割 |

| 税務調査リスク | 少ない | 区分誤りで指摘リスクあり |

| 対象例 | クロス張替え、塗装 | 間取り変更、設備更新 |

減価償却費として計上する際は、耐用年数と計算方法(定額法など)を正確に把握しましょう。

中古マンションや中古住宅のリノベーション耐用年数適用事例

中古マンションや中古住宅のリノベーションでは、建物自体の残存耐用年数と、新たに加えた部分の耐用年数の判定が重要です。国税庁の「耐用年数表」を用いて、下記の流れで対応します。

- 既存建物の耐用年数を調べ、残存年数を算出

- リノベーション工事ごとに、適用される耐用年数を判定

- 資本的支出分のみ減価償却し、修繕費区分は一括経費

例えば、鉄筋コンクリート造のマンションで内装全面リフォームを行った場合、内装工事は「内装工事」の耐用年数(一般的に10~15年)が適用されます。

| 工事項目 | 適用耐用年数(例) |

|---|---|

| 内装工事 | 10~15年 |

| 設備更新 | 15年(設備の種類で異なる) |

| 外壁補修 | 修繕費区分可能 |

複数の工事項目がある場合は、項目ごとに適用耐用年数を判断し、正しく減価償却費を計上することが求められます。

店舗・事務所リフォームにおける減価償却の留意点

店舗や事務所のリフォームでは、内装工事や設備更新が多く発生します。これらは建物附属設備や構築物として扱われ、耐用年数も「建物」とは異なります。

- 内装工事:耐用年数10~15年が主流

- 空調・電気設備:15年

- 看板や外構工事:構築物区分の場合20年

リフォーム費用を正しく経理処理するためには、各項目の耐用年数の確認と、減価償却計算の正確さが重要です。誤った区分や計算は税務調査で指摘されるリスクがあるため、施工内容ごとに仕訳を明確にし、国税庁の耐用年数基準を参照しましょう。

リストとして、店舗・事務所リフォームでの注意点をまとめます。

- リフォーム内容ごとに耐用年数を確認する

- 修繕費と資本的支出の違いを明確にする

- 減価償却の計算方法(定額法・定率法)を理解する

- 必要書類や工事明細をしっかり保存する

正しい知識と手続きでリノベーションの減価償却を活用し、資産価値と節税の両立を目指しましょう。

リノベーション減価償却を活用した節税・資産運用戦略の提案

リノベーション費用の減価償却は、賢い節税や資産運用の大きな武器となります。建物や設備のリノベーションを行った際、その費用の全額を一括で経費計上するのではなく、法定耐用年数に応じて分割して経費計上することで、長期的に税負担を軽減できます。特にアパートやマンションなどの賃貸物件オーナー、不動産会社にとっては、資産価値の維持・向上と節税効果の両立が可能です。リノベーション減価償却制度を正しく活用し、将来のキャッシュフローや資産価値を見据えた戦略を立てることが重要です。

減価償却を活用した節税効果の仕組みと実例

減価償却による節税は、リノベーション費用を耐用年数にわたって分散して経費計上することにより、毎年の利益を圧縮し、税額を抑える仕組みです。たとえば中古マンションの内装リノベーションを500万円で実施した場合、法定耐用年数が10年であれば、毎年50万円ずつ減価償却費として計上できます。これにより一度に大きな支出を経費化せず、安定的な節税が可能です。

リノベーション減価償却の計算例(定額法)

| 費用総額 | 法定耐用年数 | 年間減価償却費 |

|---|---|---|

| 約500万円 | 10年 | 約50万円 |

この仕組みは、法人だけでなく個人オーナーにも有効です。正しく活用することで資産運用の効率を高め、長期的な経済的メリットを享受できます。

リノベーション費用の経費計上で注意すべきポイント

リノベーション費用の経費計上には、修繕費と資本的支出の区分が重要です。修繕費は当期の経費として一括計上できますが、資本的支出は減価償却が必要となります。国税庁の基準では、資産価値の増加や耐久性向上を目的とする工事は資本的支出となるケースが多いです。

失敗を防ぐためのチェックポイント

- 国税庁の耐用年数表を確認し、正しく分類する

- 工事内容の明細や契約書を保存する

- 30万円未満の少額資産であれば一括償却も検討

以下は分類の目安です。

| 内容 | 修繕費 | 資本的支出 |

|---|---|---|

| 原状回復 | ◯ | × |

| 設備増設・高機能化 | × | ◯ |

適切な会計処理を行い、税務トラブルの予防と節税効果の最大化を目指しましょう。

資産運用におけるリノベーションの位置付けと成功事例

リノベーションは単なる修繕ではなく、資産価値向上や収益力強化の有効な手段です。賃貸物件のリノベーションによって入居率が向上し、賃料アップや空室リスクの低減につながった事例も多く見られます。例えば、中古アパートの内装を一新し、耐用年数に従って減価償却を行ったオーナーは、毎年の節税とともに物件価値の上昇を実現しています。

リノベーション減価償却を活用した資産運用の効果

- 資金繰りの安定化

- 収益性の維持・向上

- 長期的な資産価値アップ

リノベーション投資は、減価償却による節税と不動産価値の向上という二重のメリットを生み出します。賢く費用計上し、資産運用を強化しましょう。

リノベーション費用の減価償却に関するよくある質問(FAQ)Q&A形式で解説

リノベーションの減価償却年数の決め方は?

リノベーションにかかる費用を減価償却する際の耐用年数は、主に工事内容と物件の種類によって異なります。基本的には国税庁が定める「減価償却資産の耐用年数表」を基準とし、例えば鉄筋コンクリート造の建物は47年、木造は22年が目安です。中古物件の場合、残存耐用年数を計算する方法もあります。内装や設備ごとに耐用年数が異なることも多いため、下記のようなポイントを参考にしてください。

- 内装工事:通常は10年または15年

- 設備機器:6年から15年程度

- 建物本体:物件の構造により異なる

耐用年数の詳細や判断が難しい場合は、専門家への相談が有効です。

30万円以下のリノベーション費用はどう扱う?

1回のリノベーション工事で発生する費用が30万円以下の場合、原則として全額をその年の経費として計上できます。これは少額減価償却資産の特例によるもので、法人・個人事業主ともに活用可能です。ただし、30万円を超える場合や複数回に分けて実施した際の合計額が30万円を超えるケースでは、減価償却の対象となります。

- 30万円以下:一括で経費計上

- 30万円超:耐用年数に応じて減価償却

税務処理の際は、領収書などの証憑書類の保管も忘れずに行いましょう。

減価償却計上の申告・確定申告の手続き方法は?

減価償却費を計上するには、決算時や確定申告時に適切な勘定科目で費用を計上します。仕訳例としては、「減価償却費/減価償却累計額」となります。個人の場合は確定申告書Bの「減価償却費」欄、法人の場合は損益計算書に反映させます。

- 減価償却資産台帳を作成し、資産ごとに記録

- 耐用年数や取得価額を基に毎年減価償却費を算出

- 決算書や確定申告書へ記載

会計ソフトを利用することで、仕訳や計算がスムーズに進みます。不明点があれば税理士に相談しましょう。

減価償却資産耐用年数表はどこで確認できる?

減価償却資産の耐用年数表は、国税庁の公式ウェブサイトで最新の情報が公開されています。多くの場合は「国税庁耐用年数別表1」「別表2」などに分類されて掲載されています。建物、設備、内装など資産ごとに耐用年数が異なり、リノベーション工事に該当する部分を確認することが大切です。

| 資産の種類 | 構造・内容 | 耐用年数の目安 |

|---|---|---|

| 建物(木造) | 一般的な木造住宅 | 22年 |

| 建物(鉄筋コンクリート) | RC造マンション | 47年 |

| 内装工事 | 事務所・店舗の内装 | 10~15年 |

| 設備(給排水・空調等) | 各種設備機器 | 6~15年 |

耐用年数の確認や分類が難しい場合は、国税庁の資料や専門家を活用してください。

節税のためにリノベーション減価償却で注意すべきことは?

リノベーション費用を減価償却として計上する際には、税務上の正しい区分や計算方法を守ることが重要です。節税効果を高めるには、以下のポイントに注意しましょう。

- 修繕費と資本的支出の違いを明確にし、資本的支出は減価償却で計上

- 耐用年数の設定を誤らない

- 少額の場合は一括経費、30万円超は減価償却

- 適切な証憑保管が必要

税務調査で否認されないためにも、領収書や契約書類をしっかり保存し、迷った場合は税理士に相談することをおすすめします。

まとめ:リノベーション減価償却を正しく理解し最大限活用するためのポイント

減価償却の基本とリノベーション費用の区分の重要性

リノベーション費用は、税務上「修繕費」か「資本的支出」のどちらに該当するかが非常に重要です。修繕費は原状回復や維持を目的とした支出であり、発生年度の経費として全額計上可能です。一方、資本的支出は価値を高める工事や設備の新設などで、減価償却資産として耐用年数に応じて分割して経費化する必要があります。どちらに当たるかは、国税庁の基準や判断例が参考になります。適切な区分を行うことで、税務リスクを回避し、正しい会計処理ができます。

| 区分 | 内容 | 経費計上方法 |

|---|---|---|

| 修繕費 | 原状回復・小規模修理 | 一括計上 |

| 資本的支出 | 価値向上・耐用年数延長・設備追加 | 減価償却で按分 |

耐用年数の正確な把握と計算の徹底

耐用年数は、減価償却を行ううえで最も重要なポイントです。国税庁の「耐用年数表」に基づき、建物や設備ごとに適切な年数を設定します。例えば、木造建物は22年、鉄筋コンクリート造は47年など、構造や用途によって異なります。中古物件やリノベーション物件の場合は、残存耐用年数の計算が必要です。これにより、減価償却費の年間額が決まり、事業や投資のキャッシュフローにも大きく影響します。

| 建物の種類 | 新築時耐用年数 | 中古取得時の耐用年数計算例 |

|---|---|---|

| 木造 | 22年 | 残存年数=(法定年数-経過年数)+経過年数×0.2 |

| 鉄筋コンクリート造 | 47年 | 同上 |

耐用年数は「国税庁 耐用年数表」で最新情報を確認し、正確な計算を心がけましょう。

法改正対応と節税メリットの実践的活用

近年、税制改正や耐用年数の見直しが行われており、リノベーション費用の扱いにも影響があります。最新の法改正を把握し、適切な減価償却処理を行うことが節税のカギとなります。また、減価償却の方法には定額法・定率法などがあり、事業形態や資産の種類によって選択可能です。例えば、賃貸物件オーナーや法人がリノベーションを行う場合、費用を計画的に配分することで、毎年の利益調整や資金繰りの安定化につながります。

リノベーション費用の減価償却を最大限に活用するためのポイントは以下の通りです。

- 最新の税法や国税庁のガイドラインを常に確認する

- 施工内容ごとに修繕費と資本的支出を正確に区分する

- 耐用年数や償却方法を正しく設定し、年間計画を立てる

- 必要に応じて税理士や専門家に相談し、リスクを最小限に抑える

これらを徹底することで、リノベーションによる資産価値の向上と節税効果を同時に実現できます。

有限会社竹島内装では、内装工事をはじめ、リフォームや改修・補修工事など、様々な施工を手掛けています。お客様のご要望をしっかりと把握し、細部にまで配慮した施工を心掛けており、高品質なサービスを提供しています。リノベーションでは、機能性と快適さを兼ね備えた空間づくりを行い、より快適な住環境をお届けしています。また、有限会社竹島内装では一緒に成長し、挑戦していける仲間を募集中です。未経験の方でも安心して働けるよう、先輩社員による丁寧なサポート体制を整えています。興味のある方は、お気軽にご連絡ください。

| 有限会社竹島内装 | |

|---|---|

| 住所 | 〒124-0024東京都葛飾区新小岩2-13-10 |

| 電話 | 03-3653-5422 |

会社概要

名称・・・有限会社竹島内装

所在地・・・〒124-0024 東京都葛飾区新小岩2-13-10

電話番号・・・03-3653-5422